目的

在食品感官科学中,风味刺激强度(如酒精灼烧感)的量化直接影响产品适口性评价与工艺优化,但传统感官评分易受个体差异与文化背景干扰,缺乏神经生理层面的客观关联证据。本研究以酒精刺激为模型,建立基于脑电图(EEG)与机器学习的神经解码路径,旨在通过脑电特征预测个体对酒精刺激的强度评分,为食品感官评价提供神经生理学补充标准。通过系统比较解剖学分区(10–10体系)与功能网络分区(Yeo-7)对解码性能的影响,并在模拟酒精溶液(5%~53% vol)及真实白酒样本中验证,最终为食品风味评价的客观化、跨样本可比性及脑区分区策略选择提供实证依据。

方法

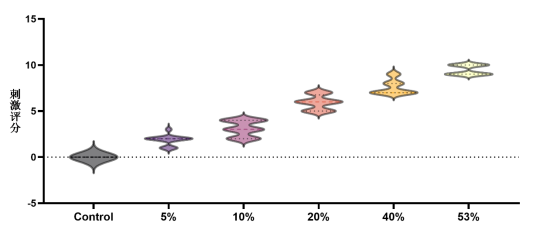

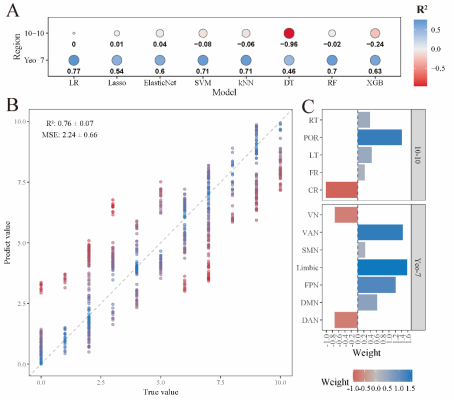

受试者依次品尝纯水、不同梯度酒精-水溶液(5%,10%,20%,40%,53%)及市售白酒,记录每次刺激后的感官强度评分及EEG信号数据。EEG信号经带通滤波(0.1~30 Hz)、伪迹剔除及分段预处理后,按解剖学分区(10–10体系)和功能网络分区(Yeo-7)两种策略提取特征。其中解剖学分区(10–10体系)将电极按隶属区域聚合功率谱、时频能量及相关统计量;功能网络分区(Yeo-7)以功能网络为单位汇总特征并构建区域级输入。在统一的特征工程流程(归一化、特征筛选/降维)下,训练线性回归、岭/套索回归、支持向量回归与树模型等,并采用交叉验证评估泛化性能。性能指标为决定系数(R²)与均方根误差(root mean square error, RMSE);在相同模型—特征条件下,使用成对统计检验比较两种分区策略的差异。为检验稳健性,进一步开展子集验证与外部数据子集验证(依据不同刺激材料及样本组合),并报告在不同数据划分下的性能表现。

结果

本研究的结果显示,基于EEG的机器学习模型能够从单次或多次刺激后的脑电特征中预测个体的刺激感评分,并在多种模型与交叉验证设置下取得稳定的回归性能(以R²和RMSE衡量)。在此基础上比较两类脑区分区策略,结果表明在控制特征类型与模型架构一致的条件下,采用Yeo-7功能网络分区的模型在R²与RMSE上整体优于10–10解剖学分区,该差异在不同模型中保持一致。此外,这一趋势在不同刺激样本(包括不同酒精体积分数与真实白酒样本)的建模与验证中同样可观察。进一步的特征贡献分析显示,与感觉整合相关的功能网络在模型解释中呈较高的重要性或权重,这表明网络级特征聚合更有利于捕捉与酒精刺激相关的EEG信号。总体而言,这些发现为食品的刺激感客观化测量、跨样品对比与质量一致性研究提供了数据支撑与方法学依据。

图1. 不同酒精浓度条件下的感官刺激评分分布

图2. 基于Yeo-7分区的EEG预测模型综合分析

(A)不同分区方式下各模型的预测性能对比;(B)LR在Yeo-7分区下的预测值与真实值散点分布;(C)不同分区方式下各脑区的特征贡献度

结论

本研究在统一的机器学习框架下,验证了脑电特征对酒精刺激主观评分的神经解码可行性。结果显示,在控制模型架构与特征类型的条件下,Yeo-7功能网络分区的解码性能显著优于传统解剖学分区策略,且该优势在模拟酒精溶液(5%-53% vol)和真实白酒样本中均保持稳定。基于此,我们提出了一条与神经生理机制相衔接的刺激感量化路径,可为食品研究中的风味表征客观化与评价流程标准化提供方法学支撑,并为质量一致性量化与跨样品可比性建立参照框架。但其适用范围受限于本文样品体系与建模设定,未来需在更复杂的食品基质及独立数据集上开展再训练与迁移验证,以推动该路径在食品工业的规模化应用。

原文链接:https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=JEPDQvKdoqKiP0gkGAEGvDlynf3P3g0kxwP5NwCDzcLJWYTX3p1BUFEa1AgVCaEwzGK9QDmUlgjNxK2YlPR50fr3fh9cFCM76WJMYlzPiQjK4y_rNBWrcj6ld8d3AGosCoiJLyCD-b01zHZsTT_Xd8MgMpJKU-XK05qvGwg4lhfuO8tA5t0QSA==&uniplatform=NZKPT&language=CHS